三戒要解

——居士戒、菩萨戒

班玛旺嘉尊者 造颂

云丹嘉措尊者 著

索达吉堪布 译讲

第一课

讲解视频:

讲解音频:

辅导音频:

思考题:

1.请解释一下“自性大圆满支分决定三戒论释”的含义。

2.作为一个修行人,三乘戒律为何如此重要?了知三戒圆融的必要性是什么?

下面讲阿里班智达班玛旺嘉所造的《三戒论》。前面有班玛旺格嘉波的介绍,是从《敦珠佛教史》里 面摘出的,希望你们先好好地看一下,因为要学习一部论,首先一定要对作者有所了解,观察一下是什么身份的人。

萨迦班智达也有一部《辨三戒论》,我们这次宣讲的是宁玛巴阿里班智达【2】班玛旺嘉造的《三戒论》。这部《三戒论》在藏传佛教中特别有名。可能是他造论的发心非常大,宁玛巴每个寺院的出家人,首先是学习《大圆满前行引导文》和这部《三戒论》,这是最基本的一个条件。

【2】尊者降生于 1487 年,现在西藏阿里一带的人,人们经常称其为阿里班智达。

在座的人,已经受了菩萨戒和密乘戒,在家人和出家人也分别受了不同程度的别解脱戒。这样一来,对三戒的分类和守护方法一定要明白。因此,学习班玛旺格嘉波造的这部《三戒论》非常有必要。

有关《三戒论》的讲义还是有一些,比如明朗罗扎瓦有个广释,叫做《如意树穗》。我 1988 年安居的时候,给部分僧人传过一次,在丹巴那一带;学院里 边也传过几次。在藏传佛教中,这是非常著名的一部大论典,但其中的意义比较深,比较难懂。另外,列绕朗巴的大弟子,西琼活佛有一个《三戒论》的讲义。这个讲义的显宗部分比较广,尤其对每条戒都用律藏里面的公案作了说明,菩萨戒比较略,密乘戒就更略了。明朗大师的方式则不同,他在讲密乘戒的时候特别广,前面比较略。第二世敦珠法王也有一个讲义,更加简略一些。后来的讲义基本是参照明朗大师的讲义作的,没有很大差别。

现在我们宣讲的是堪布云丹嘉措造的一部讲义,前面有作者介绍,是从纽西堪布的《大圆满传承源流·蓝宝石》【3】里选出来的,也希望你们看一下。堪布云嘎没有广的传记,想作更多了解有点困难,有些老年人可能知道他的身份,非常了不起。他著有一个《功德藏释》,以前德巴堪布在学院传过,贝诺法王以及藏地很多寺院都比较重视。

堪布云嘎是托嘎如意宝的一位根本上师,我们学习这部论典,在传承上师方面有很大的加持。我本人在很多堪布面前都得过《三戒论》颂词的传承。听说法王如意宝以前传过,当时我还没有来,后来堪布嘎多传的时候,我去求过。还有一次,堪布德巴来开持明法会的时候,台湾的阿扎堪布和慈诚罗珠堪布,我们几个人白天开法会,晚上大概十二点左右去那边听 传承……当时我的衣服比较破烂,穿得很少,冬天又特别冷,手上一直结冻疮,德巴堪布看到后说:“你那个手很脏,结脓很厉害啊……”反正传承应该是求圆满的。

【3】 《大圆满传承源流·蓝宝石》的翻译者是洛著嘉措,其中的很多词语与我们平时惯用的不太相同,比如堪布译为“堪千”,堪千渊滇嘉措、堪千托嘎如意宝等。此处的“云丹嘉措”是以尊者的口音——拉萨语音译的。

这个讲义的话,以讲解方式的确没有得过传承,但昨前天我在齐美仁真堪布面前求了一个传承。齐美仁真堪布是邬金多额给传的,邬金多额说是以前堪布金旺传的,不知道堪布金旺从哪里得的传承,不知道是不是喇嘛罗珠……不管怎么样,从传承方面还是比较近的。

以前学院里面的每一个班都要求传这部论典,比如中观班、戒律班、续部班,其他的课程最好不混杂,但《三戒论》每个班每年都要讲一次。因为《三戒论》特别重要,我以前没到印度去的时候就想翻译,刚开始的时候,在原来那个小木房里,自己手写了一遍, 后来就一直拖时间……因缘、业力可能就是这样,过了很长时间以后才成熟。因此,今年准备传讲堪布云丹嘉措造的《自性大圆满支分决定三戒论释》。云丹嘉措堪布是一位知足少欲、非常了不起的大德,他作的这部讲义不广不略,依靠它能真正通达阿里班智达《三戒论》的本义。

“殊胜上师足下敬礼皈依,祈求赐予加持!”作者首先在所有上师足下恭敬顶礼。

“法界空中智慧日,放射妙法大光芒,照耀圣众之金山,遣除众生界痴暗。”此处以形象化比喻的方式来顶礼佛陀:在法界虚空中出现了智慧的日轮,放射出无边妙法之光芒,不断照耀在大乘圣众的金山上,以此遣除了整个众生世界的愚痴黑暗。因为日光照射到金山上时,依靠金山会反射出一种光,这种光可以遣除一切众生界的愚痴黑暗,通过诸佛菩萨的加持力,佛法降临于人间,众生心相续中一切无明烦恼的黑暗得以遣除。“同时开启佛教莲,为欲解脱善缘蜂,赐予三学精华蜜,佛陀日轮前敬礼。”在遣除一切众生相续中愚痴黑暗的同时,开启了整个佛教的莲花,对所有想要获得解脱、如同蜜蜂般的有缘众生,赐予三学之精华蜂蜜,因此,在如同日轮般的佛陀面前恭敬顶礼!

“心荒野中出离水,利他菩提心苗芽,四灌顶果之方法,善说三戒无谬传。”我们的心就像广阔的荒地,唯有以出离心的水进行灌溉,方能出现自他二利的菩提心苗芽,结出四灌顶之果,此时,四灌顶的密 乘戒自然而然也会得到。所以在此处,为大家无谬宣讲密乘戒、菩萨戒、别解脱戒之善说。这是所谓的立誓句。作者告诫大家:《三戒论》非常重要,想要成就密法真正的果实,一定要学习《三戒论》。“我虽无 有撰注疏,细致分析之智慧,为满修解脱友愿,简明扼要著略释。”作者谦虚地说:虽然我不具足撰写注疏以及细致分析的智慧,但为了满足个别希求解脱之道友的愿望,在这里简明扼要撰著了这一《三戒论略释》。

具有权巧方便大慈大悲的我等本师释迦牟尼佛, 早在无量劫以前就已现前圆满正等正觉果位,之后幻化如来身相现示无量刹土,从未间断过任运自成应机化众、不可思议之事业,又于娑婆世界刹土的所化众生面前,再次示现成佛,演说八万四千法蕴。佛陀所说的一切法门,完全可以包括在四藏【4】当中,而撰著诠解佛陀密意之论典的印藏大成就者也不乏其数。其中,本论的作者是至尊文殊菩萨显现为国王形象的赤松德赞转世、智慧卓越、成就颇高的大班智达班玛旺嘉多吉札巴嘉村花桑波吉祥贤。

【4】 四藏:显宗三藏再加上密藏。《普作续》云:“调伏贪惑对治法,佛说律藏二万一,调伏嗔心对治法,佛说经藏二万一,调伏痴心对治法,佛说论藏二万一,同调三毒对治法,佛说密藏二万一。”

在班玛旺嘉尊者的传记中也讲了,他在桑耶寺的时候,成熟了以前作为国王赤松德赞的习气。而且,尊者生生世世的本尊和上师,就是莲花生大士,因此,他的加持力不可思议。敦珠法王也说:到目前为止, 这部《三戒论》仍被众多大德所珍爱。《三戒论》的利益非常广大,你们通过学习以后就会知道,这里面的文字非常精严,不像现在世间的很多书籍,文字繁多却难以表达真实的意义。由于尊者已经彻见一切修行法门均可包括在三戒之中,才撰写这部不可多得的稀有善说。在他的传记中提到一位持明者语自在仁增阿革旺波,据列绕朗巴传记介绍,这也是法王如意宝的一个前世,他曾在香巴派里转生为一位语自在。与第五世观音上师同一时期的有一位香巴班陈,他的前世应该就是仁增阿革旺波大持明者语自在。从云丹嘉措这一角度来说,他的传承主要就是晋美彭措法王如意宝、印度的顶果钦哲法王这里接下去的。尤其是大幻化网,当时在石渠那一带,每年秋天都会有十天大幻化网的法会。我刚到学院的时候,学院的人比较少, 大概在极乐法会前后,都会开十天的大幻化网法会, 后来可能弟子太多了吧……纽西堪布在他的传记中说:依靠晋美彭措法王和顶果钦哲仁波切的功德,《密藏续》的传承一直未间断。

由此可见,本论的两位作者与我们的传承上师都有着密切关系,我们去认真学习也是很有价值的。

全论分三:一、初义;二、论义;三、末义。甲一(初义)分三:一、宣说论名;二、于殊胜对境前礼赞;三、立誓。

乙一、宣说论名:

上根者仅仅依靠论名就可以通达全论的所有意义,中根者可以笼统地了解论义,下根者也可依之明确断定经函,这就是宣说论名的必要性。

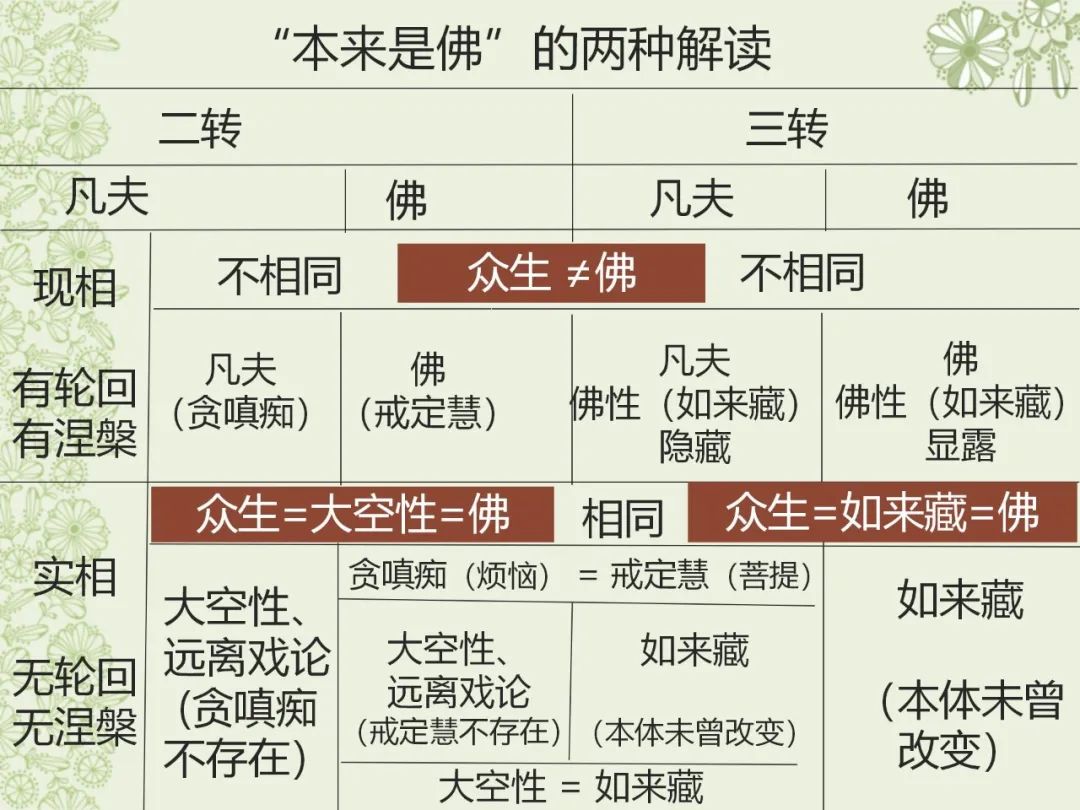

“自性大圆满支分决定三戒论”,藏文中的题目比较长。意思是说,心的自性本来任运自成圆满具足三身的一切功德,这就是诸法之实相。能够无有错谬、 直接抉择此理的,即是一切道之究竟阿底约嘎,阿努约嘎以下显密所有道,只能间接作为证悟大圆满的支分。这一切修法的精华就是三戒,三戒的意义通过三正量远离一切增损而抉择,即为决定的含义。作者以一种纯洁清净之心,为了令诸众生获得解脱,宣说如此殊胜的经教之意义,以此可以起到对治烦恼怨敌、 救离恶趣的作用,所以称为论。

《明疏论》中云:“对治一切烦恼敌,救护众生离恶趣,具治救德故为论,他教无有此二者。”真正的论典需要具足两种特点:第一,对治烦恼的怨敌, 此处将烦恼比喻成敌人一样,通过这部论典,即可对治自己的烦恼;第二,从恶趣中获得救护。所以,大家在学习之前,首先看看是否具足这两种特点,如果具足,可以称之为论,其他外道和世间杂书根本不具足这两种功德。

在造论之初首先宣说了论题。接下来说明顶礼之必要,怙主龙猛菩萨曾亲言:“作者于本师,赞叹非无果,于本师论典,生起诚信故。”作这种顶礼句并非无有果,会有怎样的果呢?作者首先作这样的赞叹,具有对本师和论典生起信心的殊胜必要。后学者由此了知作者信仰佛教、具有殊胜功德。而且,如此赞叹释迦牟尼佛或者诸佛菩萨的功德,人们会对本师和佛法生起信心。《亲友书》的开端也说【5】:有智慧的人,不要说真正的佛陀,连木头造的佛像也会恭敬顶礼。

【5】 《亲友书》:佛像纵然以木雕,无论如何智者供。

所以,具有生起信心的作用,首先需要作顶礼句。现在遗憾的是,个别高僧大德造佛教论典时,开头没有顶礼句,最后也没有回向偈,尤其是汉传佛教在这一点上比较不同。按理来说,以前印度的高僧大德在造论时,都有顶礼句和回向偈,这是很重要的。

通过礼赞可以圆满自己的资粮,使造论善始善终。不仅造论如此,很多上师在宣讲经论之前,也是首先顶礼本师释迦牟尼佛等。与此同时,可以令诸后学者了知论典的殊胜,从而恭敬修学。

我这次宣讲《三戒论》的要求不是很严格,与以前很多上师的做法不太相同。以前有些上师只对出家人传,在家人不能听;传比丘戒的时候,比丘尼不能听;讲沙弥戒的时候,比丘可以听,沙弥尼不能听。真正按照《毗奈耶经》或者一切有部的观点,这方面不是很严格。小乘十八部里其他有些宗派说:未受戒之前,不能看戒条。羯磨确实不能听,比如未受沙弥戒的话,沙弥的受戒仪轨最好不听;未受比丘戒或比丘尼戒的话,它的羯磨仪式不能看、不能听,除此之外,戒条还是可以听的。当然,传者会犯一些恶作, 以前的很多高僧大德之所以不让听,是害怕一些人不出家、不受比丘比丘尼戒,因为戒条比较多。但我想: 从戒的范围来讲,没有这么严格的规定,很多修行人最好先了知应守护的戒条好一点。比如从来没学过比丘戒的话,你先受沙弥戒,然后学习比丘戒,全部了知以后,看自己到底能不能遵守。不然,受完比丘戒再传比丘戒戒条,有些人可能会生后悔心:哎,原来是这样,早知道就不受了。这是终身的一件大事情, 你自己到底能不能守?还是先知道这些戒条好一些。宗喀巴大师也说:本来在未灌顶之前不能听密法,但在未灌顶之前特殊开许可以听密乘戒,观察自己到底能不能守密乘戒。

我想,这里面的有些地方没什么不能听的,只不过担心有些在家人听了一些公案的话,会不会生邪见……除此之外,身语行为的各种威仪等,并不是不能听。真正这辈子也不想出家的人,听也没什么意义。但是已经出家的这些人,一起学一学戒律,对我讲者来说没有很大困难,还是想给大家讲一下。背诵的时候,像根本罪、僧残罪大多数都是共同的罪业,这些不管比丘还是比丘尼都可以背诵。

可能你们也有各种想法,认为堪布怎么把所有人都聚集在一起听啊?!在一些小小的地方太严格没有很大必要。现在有些人,对该保密的密宗行为不保密, 一直泄露;对不该保密的出家威仪,比如比丘和比丘尼完全相同的一百一十个恶作,单独给比丘尼传吃饭时应该如何,又单独给比丘传吃饭时应该如何,这样完全没有必要。所以,除了个别地方以外,这次没有分开讲,原因就是这样的。

藏传佛教当中,尤其宁玛巴的每座寺院,在安居时,每天都会念一遍《三戒论》。一般安居结束以后, 很多小僧人对《三戒论》的颂词基本上能背诵了。

乙二、于殊胜对境前礼赞:

“那莫革日巍!”印度梵语,“那莫”即是顶礼之义。对谁顶礼呢?于上师前礼拜。“革日”,莲师心咒 “嗡啊吽 班则格热班玛色德吽”,这里面也有“格热【6】”,是上师莲花生大士的意思。所谓的“革日”有沉重之义,因为传授别解脱戒、菩萨戒、密乘戒的大恩 上师们,对我们具有大恩德,是极其严厉的对境,因此作者在诸位上师前恭敬作礼。

【6】 只是音译时所用汉字不同。

如果有人心存这种疑问:除了密宗以外,小乘与菩萨乘中有上师的字眼吗?现在显宗的有些人认为:密宗当中承认一切成就都归属于上师。显宗根本不承认,认为学习佛法以自学为主。这种想法是错误的。讲《大圆满心性休息大车疏》的时候也讲了,根据《华严经》的教证,显宗不论别解脱宗还是菩萨宗,对恭敬上师、依止上师都非常重视。《沙弥五十颂》中云: “于师住处门,手当轻缓扣。”敲上师门的时候不能狠狠地……但是那天讲完《沙弥五十颂》以后,很多人敲我的门的声音越来越大了。《菩萨戒二十颂》中也说:“持戒具智力,上师前受戒。”我们应该在精进持戒、具有智慧和力量的上师前受菩萨戒。所以,上师的字眼,在显宗菩萨乘和别解脱乘都是有的。

搅拌具德二资之大海,智悲皓月密法妙甘露,

雪域诸成就者胜顶饰,莲生金刚众生师前礼。

班玛旺嘉大师首先顶礼莲花生大士。有时候作者自己喜欢的本尊不同,比如上师如意宝在每部论典前都会顶礼麦彭仁波切;有些上师讲戒律时顶礼释迦牟尼佛,讲其他论典时顶礼文殊菩萨。班玛旺嘉生生世世与莲花生大士都有很深的关系,因此对莲师作顶礼。

以前藏传佛教诗学的来源就是婆罗门教。有些人认为,藏传佛教的很多仪轨和咒语与婆罗门教有关系。这种说法根本不合理。但藏传佛教小五明当中,诗学的最初来源是《明镜论》【7】,它的作者是一位叫义巴坚的上师,他当时很多的诗学都是引用婆罗门教很精彩的故事来比喻。因此,藏地高僧大德也是采取这种形象化比喻赞叹诸佛菩萨和高僧大德。有人说:藏传佛教的诗学带有婆罗门教的味道。这一点我们也承认,其实,佛陀在佛经中经常引用婆罗门教的故事作宣说,从《阿毗达磨》和《毗奈耶经》中很容易看得出来,但从见修行果方面,藏传佛教与婆罗门教没有任何关系。

【7】 《诗学明镜论》:约 7 世纪时,印度古代诗人、小说家,梵文古典小说《十公子传》的作者檀丁所作,本论中所用的作者名称为“义巴坚”,应该只是翻译的不同。13 世纪初,藏族学者贡嘎坚赞首先将古印度学者檀丁的《诗镜》以译述方式介绍到西藏社会中来,将其大概内容纳入他所撰写的《学者入门》一书,并在他所著的《萨迦格言》中加以初步运用。

“搅拌具德二资之大海,智悲皓月密法妙甘露”,这里引用婆罗门教的一个比喻:以前有一个仙人,在很长时间内搅拌着大海,最后月亮从大海中升起来, 因此说大海是月亮的母亲。诗学家们也有月亮的母亲如何慈悲、月亮的母亲无量无边等比喻。同样,具有智慧资粮和福德资粮的大海当中,升起了什么呢?升起了大悲和智慧的月亮,从中洒下甘露法雨,令人们获得清凉。这是从意义方面作的比喻。“雪域诸成就者胜顶饰,莲生金刚众生师前礼”,藏地的周围全部被雪山所环抱,故称为雪域。莲花生大士是藏地密法的最初弘扬者,成为藏地所有大成就者之顶饰,因此, 在众生怙主导师莲花生大士面前,作者身口意恭敬顶礼。

作者感念多生累世中莲花生大士慈悲摄受自己并赐予授记的恩德,在这里首先礼赞莲师。国王赤松德赞、莲花生大士、菩提萨埵曾经分别转生为三个低劣种姓的孩子,他们在造夏绒卡绣佛塔时,莲花生大士曾说:我以后会好好摄受你。后来,国王赤松德赞在藏地迎请莲花生大士的时候,也曾回忆起他们的前世。前面传记中也说过:阿里班智达是国王赤松德的化身。所以,为了感念莲花生大士的恩德,首先在这里顶礼。

这里是以婆罗门教中搅拌大海出现月亮的典故,通过形象化修饰法来说明的。也就是说,并非福慧资粮如大海、大慈大悲像皎洁的月亮,并未使用“如”、 “似”、“宛如”等相似词。所谓的形象化比喻,在藏传诗学里有圆满形象化比喻、支分形象化比喻、相应形象化比喻等二十种,有些四句全部用形象化比喻, 有些前两三句是形象化比喻,后一句未用。在此处, 后两句未使用形象化比喻,所以叫做支分形象化比喻。这种方式,相当于汉文语法中的拟人手法,比如大地母亲生起欢喜心等。藏传诗学的这种修饰法非常好,现在有些翻译的人不懂,中间非要加个“如”字, 比如积累二资如搅拌大海,智悲广大如月亮出现等。对于诗学中的这些差别,大家清楚就可以了。

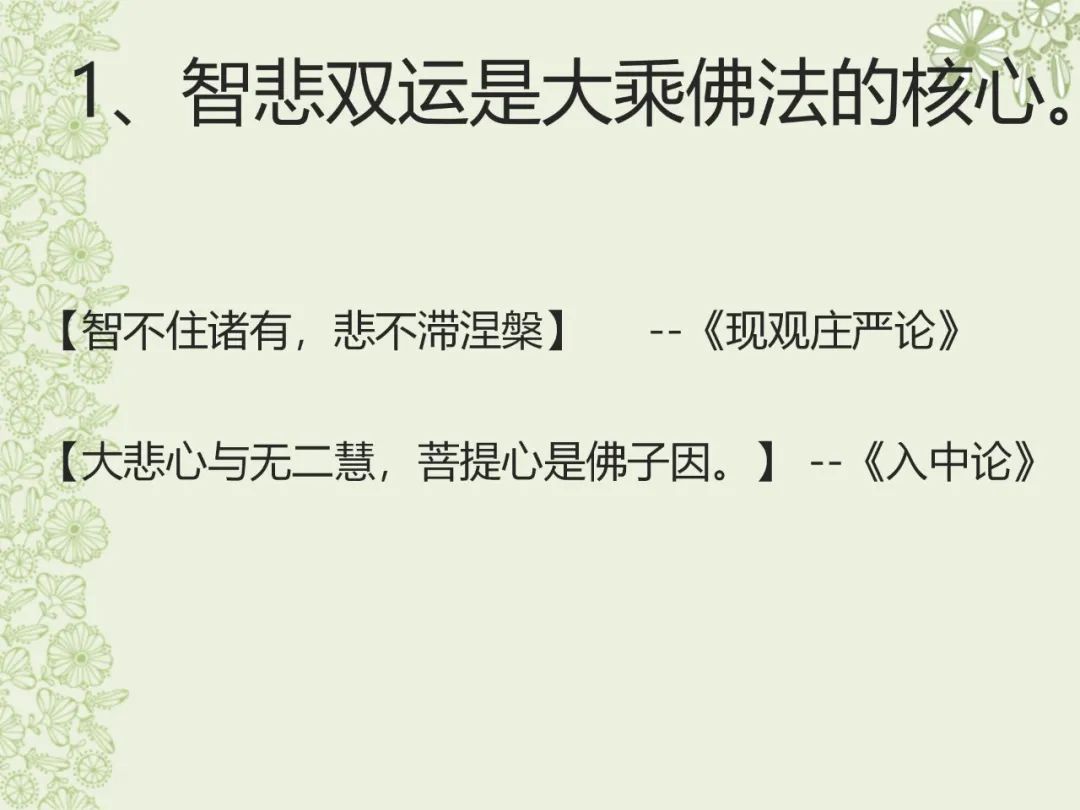

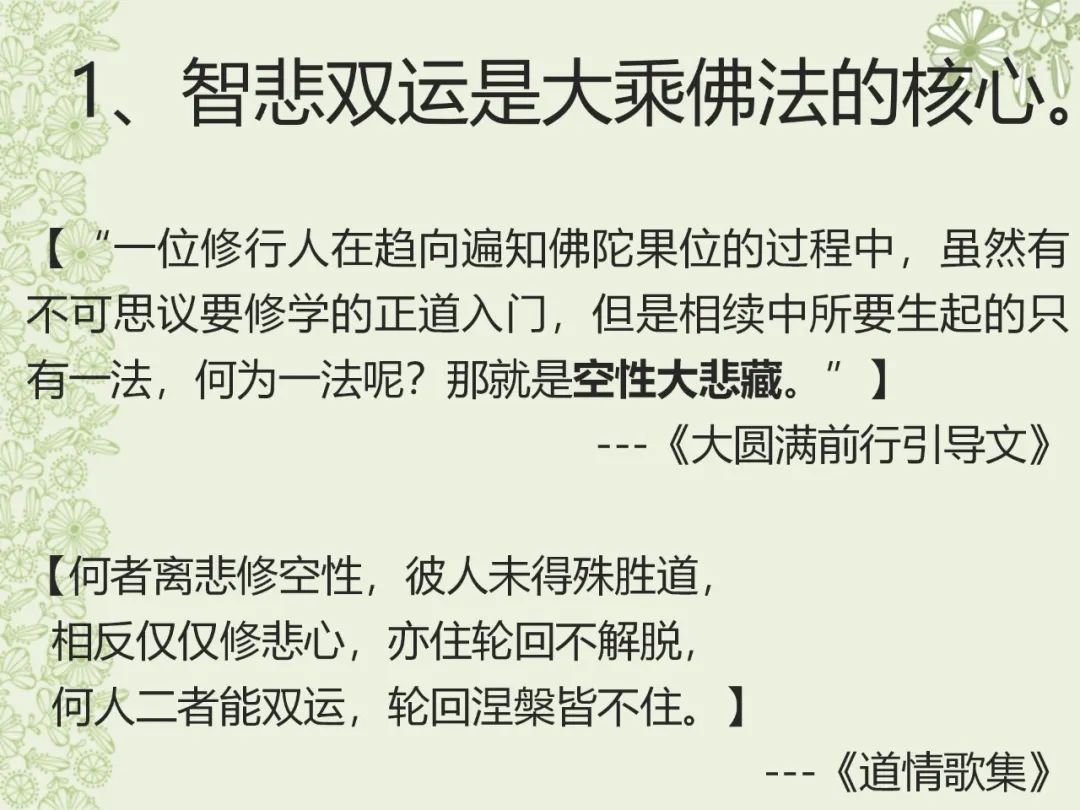

搅拌福慧功德圆满的二资大海,从中升起无碍彻知诸法、无缘大悲即智悲双运皎洁的圆月,于此皓月中,显示能令所化众生趋入无上密道与果位之事业, 而遍及各方洒下正法甘露。如是在具足智悲力功德、 所化雪域为主、一切智者成就者之顶饰、南赡部洲的大密咒师海生金刚众生上师前恭敬作礼。

所谓的海生,指莲师在无垢澄清的大海中,未依靠父因母缘而以顿生方式诞生。以前恩札布德前往大 海取宝时,在大海的莲花中发现了一个孩童,当时国 王生起极大欢喜心,将这位孩童迎请回王宫……这在 莲花生大士的传记中有详细记载。藏传佛教有少数人说莲花生大士是胎生,但这个说法被很多高僧大德否认了。

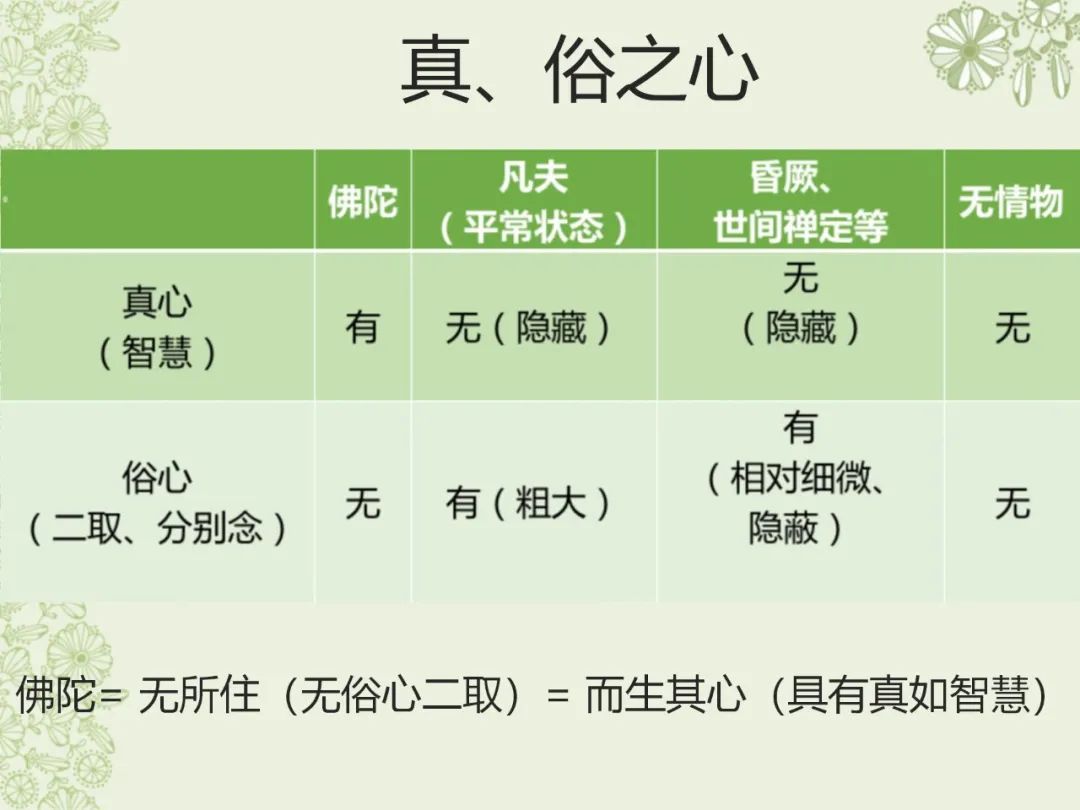

具有不被二取妄念所毁的胜义实相智慧,智慧身远离生死老衰,故为金刚。由于根据所化众生各自的缘分行持利乐事业,因此称为众生上师。作者在其前, 以清净心毕恭毕敬顶礼。一般来说,在任何上师和佛面前作顶礼,只是一种世俗的顶礼。真正胜义的顶礼, 就是自己的心与莲花生大士成为无二无别,了达无有顶礼者与顶礼对境,才是现见胜义见解的最殊胜顶礼方法。

乙三、立誓:

为了使造论不半途而废,并劝勉诸位后学者而立下誓言。

擅长洗众心垢之仙人,手持智慧蓝宝石妙瓶,

赐予三戒善说甘露水,求学众士当聚于此处。

这也是一种形象化修饰法。作者将自己比喻成一位擅长洗涤众生心垢的仙人,手中拿着一个智慧的蓝 宝石妙瓶,里面装有三戒律的甘露水,希望想要获得 解脱、愿意洗涤内心垢染的人们,快速聚集到我这里来。

作者再次以形象化修饰法,将自己喻为精通洗涤众生内心二障垢染、被世间共称为具功德的一位仙人。以前古印度的人们对仙人特别尊重,就像现在人们承认出家人一样,认为这是有一定功德的人。仙人手中持着了知一切经论及注疏的智慧蓝宝石妙瓶,瓶内装有能清净未证以及邪见等诸过患、净除轮回一切痛苦的无垢善说三戒论,这一祛病除障的甘露水,无须任何代价,现今赐予想要获得解脱、愿令自心清净的这些人,希望你们能够尽快云集于此处。

这次传讲也是这样,我虽然讲得不好,但这部《三戒论》非常殊胜。你们有些人以前从来没有以《三戒 论》洗涤过相续,有些人以前洗过,后来却以各种原 因自相续又特别肮脏的人,希望通过这次的听闻,一 定要令自相续得以清净,这一点非常重要。

昨天门措空行母为大家作了莲花生大士灌顶,这也是上师如意宝前天晚上安排的。我那天说了,现在马上要学习密乘,很多新来的人可能没得过灌顶。尤其修加行的话,以前藏传佛教的很多大德,对没有灌顶的人,连皈依也不让听。这次上师如意宝没有要求,他老人家可以说是密宗教主,他的传法和灌顶是一样的,没有差别。但是对下面听法的人来说,还是得个灌顶好一些。大家昨天已经得到密宗的殊胜灌顶,希望你们也经常念莲花生大士的心咒。《赞戒论》中说:“猛厉祈祷上师莲花生,决定不为违缘所转变。”现在末法时代,我们每个人都有不同的违缘,总体的违缘特别多,个人修法的违缘也是特别多,尤其新来的很多人有各种各样的违缘,为了遣除修行中的违缘,上师如意宝特意安排了列绕朗巴的莲师灌顶,真的非常殊胜。

阿里班智达在《三戒论》前面顶礼莲花生大士,这是个很好的缘起。希望你们经常念诵莲花生大士心 咒、祈祷莲花生大士,因为莲花生大士以前也是发愿遣除众生的一切违缘。所以藏传佛教当中,稍有违缘就会马上祈祷莲花生大士“嗡啊吽 班则格热巴玛色德吽”。

通过闻思等方便加以抉择,从而品尝到其中深义的美味。与此同时,对于学习《三戒论》暂时的必要是什么?究竟的必要是什么?整个论典所讲述的内容是什么?此三者有何关联?对于这些一定要了知, 这也叫做造论四法,即必要、必要之必要、关联和内容。

本论所讲的内容,即是别解脱戒、菩萨戒和密乘戒,这就是《三戒论》的所说。学习本论有什么必要呢?首先通达三戒,随后自己精进守持三种戒律,进而趋入解脱道,即是暂时的必要。三戒修学圆满、达到究竟,最后获得无上圆满如来正等觉果位,这就是必要之必要。那么,必要、必要之必要与内容之间存在何种关系呢?内容和必要有能依所依的关系;必要与必要之必要有能生所生的关系;必要之必要和内容有一体无二无别的关系;此三者相辅相成,缘起而生, 即是关联。这就是造论的必要等四法。